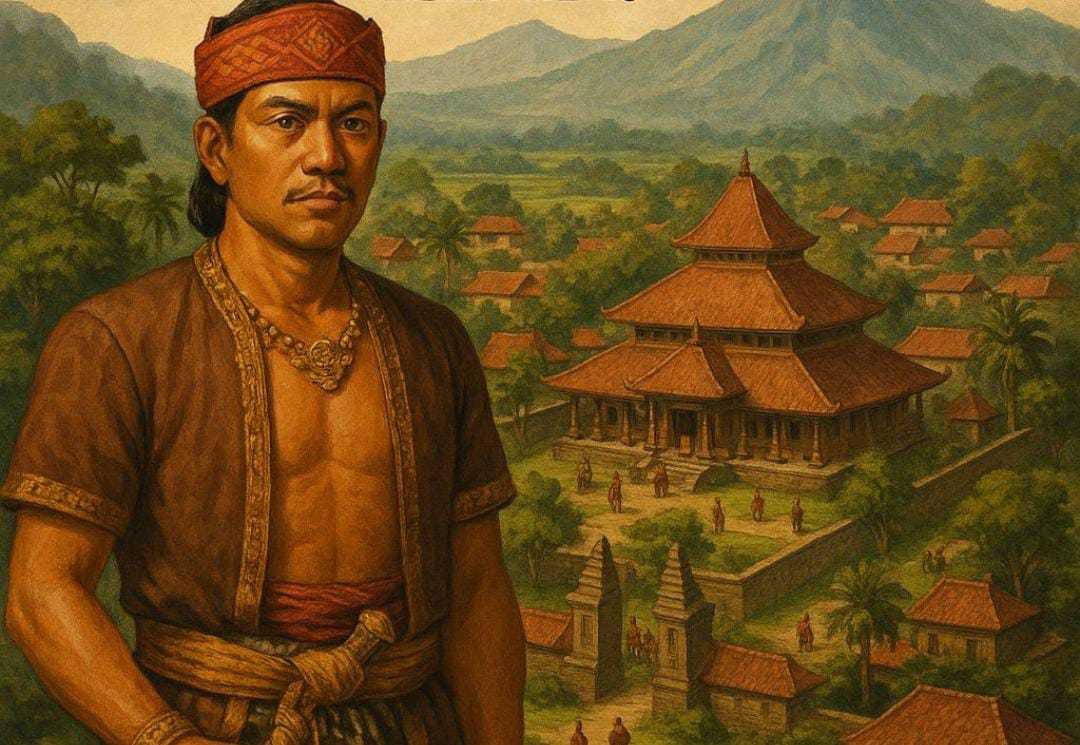

Zaman Menak: Rekonstruksi Identitas Sunda Pasca-Keruntuhan Kerajaan

Masuk ke zaman menak yang menjadi pertanda lahirnya kembali identitas Sunda dengan keterbaharuan setelah runtuhnya Kerajaan Sunda.

Menjelang abad ke-17, Tatar Sunda dilanda kekacauan politik besar. Setelah Kerajaan Sunda runtuh, bekas-bekas wilayahnya tak lagi dipayungi satu kekuatan utama. Di pesisir, Cirebon dan Banten yang mestinya menjadi penerus kejayaan Sunda justru sibuk bersaing. Di sisi lain, daerah pegunungan seperti Sumedang diam-diam bangkit, bukan sebagai kerajaan, tapi sebagai poros baru kekuasaan.

Namun, kekacauan ini hanyalah awal. Sebuah badai besar segera datang dari dua penjuru: dari timur lewat ekspansi Mataram, dan dari barat dengan hadirnya VOC yang menggantikan peran Portugis di pulau Jawa. Dalam kekosongan inilah, identitas Sunda yang lama mulai digerus, dan identitas baru dibentuk.

Baca Juga: Sri Maharaja Tarusbawa: Pendiri Kerajaan Sunda dan Raja Tarumanagara ke‑13

Runtuhnya Tataran Sunda dan Masuknya VOC

Tepat pada tahun 1614, Kesultanan Mataram mulai mendirikan kekuasaannya di pedalaman Sunda. Sultan Agung mengirim para bupati pilihan ke wilayah Priangan seperti Bandung, Parakanmuncang, dan Sukapura. Tapi mereka tak hanya diberi mandat politik, mereka juga dibekali simbol-simbol kekuasaan ala Jawa: keris, dodot, payung kebesaran, hingga abdi dalem dari Mataram.

Artinya jelas: untuk berkuasa di Sunda, seorang pemimpin harus menjadi Jawa secara perilaku dan simbolik.

Namun, strategi Sultan Agung tak berjalan mulus. Ketika Dipati Ukur, penguasa Bandung, memberontak karena salah paham atas tugas militer ke Batavia, Mataram menunjukkan sikap keras. Tumenggung Bahureksa dikirim, Dipati Ukur dieksekusi, dan sistem politik Priangan dikonsolidasikan ulang. Hasilnya adalah penerbitan piyagem Sukapura tahun 1641, dokumen penting yang menandai babak baru dominasi politik Mataram di Tatar Sunda.

Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, VOC yang mengintai dari Batavia, secara perlahan tapi pasti mengambil alih Priangan. Tidak lewat perang, tapi lewat siasat: perjanjian dengan Mataram dan infiltrasi ke Cirebon dan Banten.

Menurut Mumuh Muhsin Z. disebutkan dalam karyanya, Riangan dalam Arus Dinamika Sejarah (2011), bahwa dataran tinggi dari daerah Priangan, Cianjur hingga Ciamis sudah tunduk sejak abad ke-18. Jika Mataram ingin menyatukan Jawa secara spiritual dan budaya, VOC hanya menginginkan satu hal, yakni kopi.

Priangan pun berubah. Gunung-gunung menjadi kebun kop, sehingga bupati dan tuan tanah disebut sebagai kaki tangan kalonial apda masa itu. Di balik itu, satu transformasi kultural besar sedang terjadi dengan munculnya budaya menak.

Baca Juga: Kosakata Panggilan dalam Bahasa Sunda dari Halus hingga Kasar

Budaya Menak: Warisan Jawa di Tanah Sunda

Nina Herlina Lubis, dalam karyanya tentang Kehidupan Menak Priangan 1800–1942, yang menyebutkan bahwa pada zaman sekarang ini menjadi momen tumbuhnya budaya feodal Sunda. Bahasa Sunda yang pada awalnya egaliter, kini mulai tatanan bahasa dengan tingkatan, bahasa kasar, bahasa loma dan bahasa halus. Hal itu sebagai bentuk representasi struktur kelas baru, mulai dari kelas bangsawan (menak) dan rakyat biasa (cacah).

Tak hanya itu, banyak unsur bahasa dan adat Jawa terserap ke dalam budaya Sunda. Maka terbentuklah identitas Sunda baru, yang lebih hierarkis dan aristokratik yang jauh dari nilai kesederhanaan masyarakat agraris klasik.

Bahasa Sunda sebelum pengaruh Mataram nyaris tak mengenal kasta linguistik. Kini, bahasa pun menjadi alat pelabelan kelas sosial. Dari tutur kata, orang bisa tahu siapa Anda dan dari kelas mana Anda berasal.

Namun, transformasi ini tak hanya berhenti pada struktur bahasa atau politik. Ada sisi gelap dari budaya menak yang berkembang di era kolonial. G.A. Jaelani dalam Perempuan Sunda dan Pelacuran di Zaman Kolonial (2020) menyoroti bagaimana praktik prostitusi menjadi semacam simbol status bagi kaum elite Priangan.

Para menak gemar “mengoleksi” perempuan di rumah-rumah dinas mereka. Gaya hidup ini menular ke masyarakat, menciptakan stigma negatif yang masih melekat hingga kini: perempuan Sunda dianggap pesolek dan terbuka secara seksual, sebuah stereotip yang lahir dari warisan struktural zaman kolonial.

Apa yang terjadi di Tatar Sunda di antara abad ke-17 dan ke-18 bisa dibaca sebagai regresi budaya, sebuah kemunduran dari masyarakat egaliter menuju sistem feodal penuh kelas. Hal itu sebagai momen pembentukan identitas bagi bagi Sunda, sehingga menjadi seperti yang kita kenal sampai detik ini,

Reiza Dienaputra dalam Sunda: Sejarah, Budaya, dan Politik (2011) menyebut masa ini sebagai bentuk kelelahan kolektif. Setelah kehilangan “juragan politik” mereka, masyarakat Sunda memilih mundur dari dinamika global dan mencoba bertahan dengan membentuk dunia mereka sendiri dengan cara dan gaya yang baru.

Zaman menak bukan sekadar soal bupati dan kopi, tapi soal perubahan mendasar dalam cara orang Sunda berpikir, berbicara, dan hidup. Itu adalah masa ketika sejarah dipaksa untuk berubah, dan identitas Sunda harus lahir kembali yang bukan dari kerajaan, tapi dari kebun, dari pendopo, dari bahasa, dan dari luka.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

0 Komentar

Anda belum bisa berkomentar, Harap masuk terlebih dahulu.